財經新聞評論 / 李振麟

美國總統川普近期宣布,對印度商品徵收 50% 的懲罰性關稅,作為對新德里大規模購買俄羅斯石油的制裁回應。此舉不僅令美印關係迅速降溫,更意外推動印度加快多邊合作腳步,與多國建立新的戰略夥伴關係,逐漸形成「抗衡美國壓力」的格局。

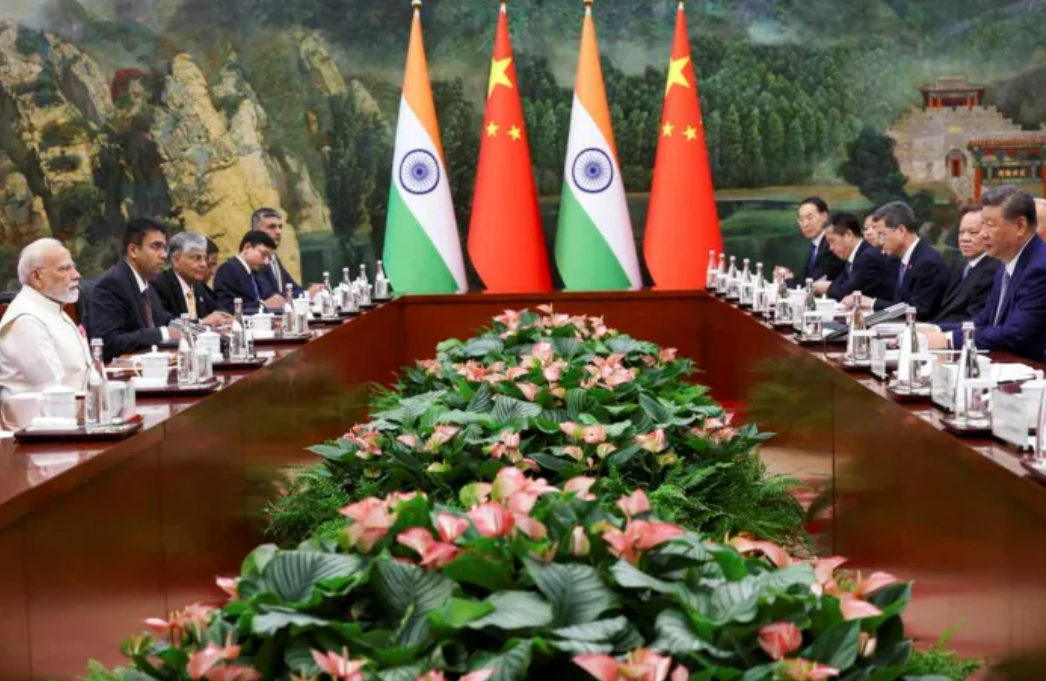

在 上海合作組織(SCO)峰會 上,印度總理 莫迪與中國國家主席 習近平進行會晤,雙方釋放合作訊號。莫迪強調,印度與中國都追求「戰略自主」,不應從第三國的角度來定義兩國關係。此番表態被外界視為對美國政策的間接回應。

莫迪在會中提出三大重點:

- 改善貿易平衡 — 減少印度對中國龐大的逆差,尋求更公平的經貿關係。

- 擴大合作領域 — 涵蓋反恐、供應鏈安全與全球治理等範疇。

- 避免邊境爭端主導雙邊關係 — 雖然中印仍存在 3,800 公里的邊界糾紛,但雙方同意推動邊境管理協議,維持「和平與穩定」氛圍。

習近平則回應表示,中印若將彼此視為合作夥伴而非競爭對手,雙邊關係便能「穩定而深遠」地發展。顯示在美國關稅壓力下,北京與新德里正在尋找更多交集。

除中國外,印度也加快與 俄羅斯 的戰略合作。新德里將持續進口俄羅斯折扣石油,並計劃在 2030 年前將雙邊貿易規模提升至 1,000 億美元。同時,雙方正探討以本幣結算貿易,以降低對美元體系的依賴。俄羅斯方面明確表態,印俄關係是「優先戰略夥伴」,不會因外部壓力動搖。

與此同時,印度加強與 日本與東南亞國家 的合作。川普宣布關稅的同一時期,莫迪與日本首相 石破茂共同參訪半導體工廠,強調兩國在高科技及關鍵礦產供應鏈的合作。日本被視為印度推動「中國+1」供應鏈戰略的重要夥伴,也呼應東盟「自由開放印太」的願景。

此外,印度與伊朗及中亞國家 的合作亦逐步升溫。伊朗希望恢復對印度的石油出口,並藉由 恰巴爾港強化與印度的航運連結,這將成為印度突破美國制裁的重要通道。新德里同時也在太平洋島國投資基礎設施,甚至設立衛星監測站,展現其「多方位結盟」的戰略佈局。

財經分析 李振麟表示,美國的關稅政策,如今未能遏制印度的能源選擇,反而促使印度新德里加速與中俄、日、東盟以及中亞的合作。這樣的發展,顯然超出了川普的預期。雖然美國的單邊主義為印度帶來短期壓力,但卻推動印度在全球舞台上尋求更大自主性與話語權。

長遠來看,印度的外交與經貿戰略不僅將重塑自身定位,也會對其他國家產生連鎖反應。中俄因而獲得一個更重要的合作夥伴,也就是〈中俄印經貿聯盟〉,日本與東盟之間則找到分散風險的新支點,而伊朗與中亞更因印度的參與而提升戰略價值。換言之,印度的多邊合作路線,將逐步削弱美國在亞太的主導地位,並推動全球權力版圖出現新的平衡。

印度如今正走在一條「不依附於任何單一大國」的外交道路上,這不僅是對川普關稅政策回應,更可能成為未來國際關係演變的重要轉折點。